Webinar Estrategias alternativas para el manejo de nutrición y enfermedades en ornamentales. Impartida por PH. D. Antonio León.

Te invitamos a visitar el canal de YOTUBE de FlorEcuador Expoflores con mucho contenido interesante.

Webinar Estrategias alternativas para el manejo de nutrición y enfermedades en ornamentales. Impartida por PH. D. Antonio León.

Te invitamos a visitar el canal de YOTUBE de FlorEcuador Expoflores con mucho contenido interesante.

Webinar Normativa y Oportunidades del Cultivo de Cannabis en Ecuador impartida por Andres Luque Subsecretario de Producción Agrícola de Ecuador.

Te invitamos a visitar el canal de YOTUBE de FlorEcuador Expoflores con mucho contenido interesante.

Webinar Fisiología del estrés de las plantas – estrés abiótico y biótico, incidencias y mecanismos de estrés importido por Mauricio Oliveros Díaz

Te invitamos a visitar el canal de YOTUBE de FlorEcuador Expoflores con mucho contenido interesante.

Webinar Translocación de Fotoasimilados en Frutas y Verduras por Innovak Bracil con el Ing. Marcos Mamoro Sekimura, consultor de horticultura.

Visiten el canal de YOUTUBE de INNOVAK para encontrar más información de interes.

Webinar Nutrición en frutales de Nuez en Chile y el mundo con el asesor Jean Paul Joublan y el especialista de YARA Julio Alegría

Te invitamos a visitar el canal de YOTUBE de Yara con mucho contenido interesante.

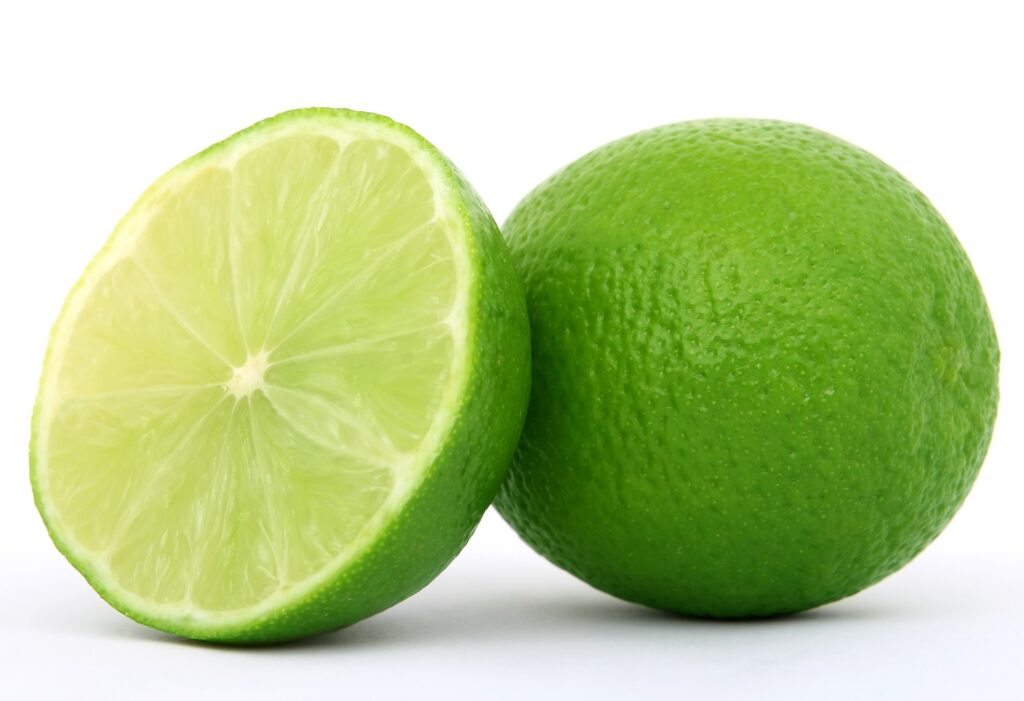

La lima o limón persa de nombre científico (Citrus latifolia) es un cultivo en auge en México. Este cítrico también se conoce como limón sin semilla, limón Tahití, lima persa, limón pérsico o solo limón.

En comparación con el limón mexicano (Citrus aurantifolia), el limón persa (Citrus latifolia) es menos agrio, de mayor tamaño y no posee semillas.

Según datos del SIAP, en 2010 la superficie sembrada de limón Tahití o limón persa era de poco más de 64, 500 hectáreas. Para el 2021 la superficie reportada es de 106,772 hectáreas, un crecimiento acumulado de 54% en este periodo.

El estado que tiene la mayor producción de limón persa en México y por ende, la mayor superficie sembrada es Veracruz, con 51,902 hectáreas sembradas en 2021. Oaxaca es el segundo estado con mayor superficie sembrada, con poco mas de 15,500 hectáreas, el tercer estado con mayor superficie sembrada de limón persa es tabasco con más de 7,200 hectáreas.

El rendimiento de una hectárea de limón persa con arboles adultas esta entre 7 y 24 toneladas por año de producción.

En méxico se cultivan varías especies de limón, no solo el limón persa, el limón mexicano y limón italiano tambien son ampliamente cultivados.

El limón persa es un árbol que se siembra con el uso de la técnica denominada injerto en patrón. Esto es que una rama o yema activa es injerta en un patrón para su producción. El patrón es una variedad de cítrico resistente a enfermedades radiculares y con la capacidad de mejorar la absorción de nutrientes.

La técnica del injerto reduce los años que un árbol tarda en llegar a la época productiva, que comienza a los 2-3 años después de haber germinado; y mejora las condiciones del árbol cuando las condiciones del suelo no son las óptimas.

La selección del patrón se hará con las condiciones de la zona agrícola productora y con la asesoría de un experto en el área. Algunos patrones utilizados para injertar lima persa o limón tahiti son: Limón macrofila (Citrus macrophylla), Naranjo agrio (Citrus aurantium), Limón volkamerinana (Citrus volkameriana), entre otros.

Las yemas para injertar en el patrón deben de provenir de árboles adultos y sanos libres de virus, donde se haya comprobado que produzcan frutos abundantes y de buena calidad.

La edad ideal para realizar la plantación de la huerta es de entre 9-12 meses, es mejor plantar arboles provenientes de macetas que tengan una buena relación entre área radicular y foliar para asegurar un buen desarrollo. La altura mínima al momento de realizar el trasplante de limón persa debe ser de entre 35 y 45 cm.

El árbol de limón persa llega a alcanzar alturas de 7 metros, en una huerta es recomendable realizar podas y martes un porte bajo del árbol para facilitar la entrada de luz y la cosecha de los frutos.

Sus hojas son oblongas, ovales o elípticas con un tamaño que va de los 2.5 a los 9 cm de largo y 1.5 a 5.5 cm de ancho. Las hojas tienen una fragancia característica de limón, los pecíolos son alados de forma notoria.

Las flores son axilares, y se encuentran en grupos de 1 a 7 flores. El tamaño de las flores expandidas y totalmente abiertas va de 1.5 a 2.5 cm de diámetro. Las flores del limón persa son de color blanco o amarillento.

El fruto es de oval, con un peso promedio de 80g, con un diámetro de fruto de entre 5.0 y 7.0 cm, la cáscara es rugosa y de color verde que va cambiando a amarillo en medida que se acerca a la madurez fisiológica.

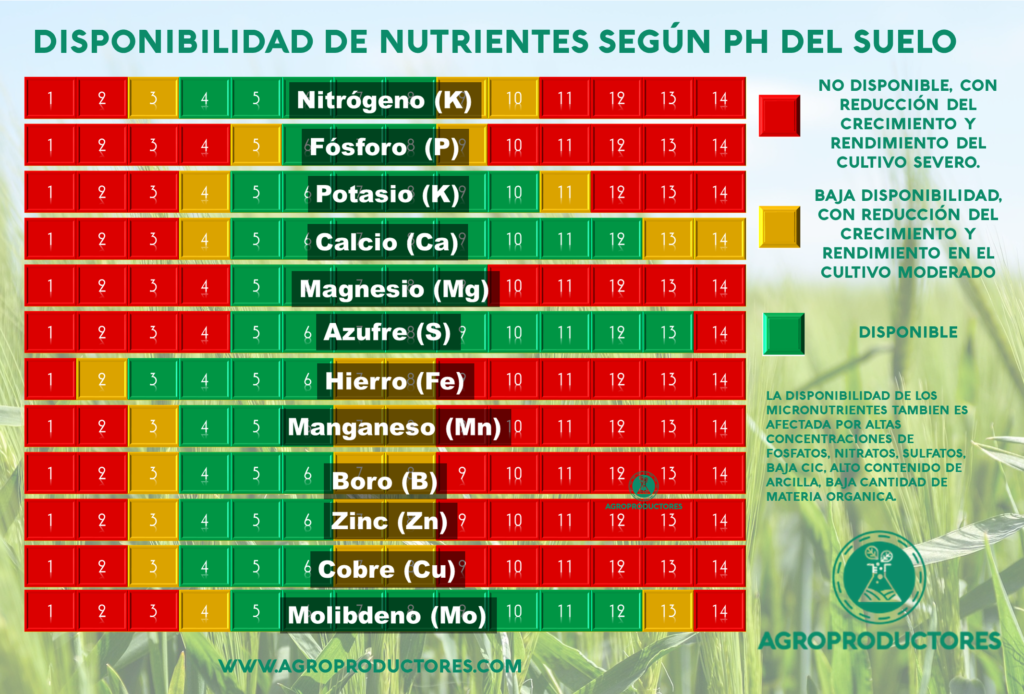

Las deficiencias de Zinc y Manganeso son comunes en la mayoría de los cítricos y el limón pérsico no es la excepción. Es altamente demandante de Magnesio y Potasio durante todo el ciclo. En suelos con pH elevado el hierro puede no estar disponible para su absorción y provocar deficiencias.

Los síntomas visuales de deficiencia de Zinc, Manganeso y Hierro se observan como una clorosis o amarillamiento en las hojas de brotes más jóvenes, mientras que la deficiencia de magnesio se observa en hojas viejas o completamente maduras.

La enfermedades conocida como dragón amarillo o Huanglongbing (HLB) de los cítricos, es causado por una bacteria llamada Candidatus liberibacter, es transmitida por el insecto vector Diaphorina citri. Esta enfermedad esta ampliamente distribuida en todas las zonas citrícolas de México.

Esta enfermedad afecta el sistema vascular de la planta, por lo que los síntomas pueden confundirse con deficiencias nutricionales o con otras enfermedades. Los síntomas del HLB en limón persa se observan en las hojas, aparecen manchas cloróticas en las hojas de forma irregular.

La mejor manera de sobrellevar huertas con infecciones de HLB es implementar un plan de fertilización edáfica, vía fertirriego (cuando sea posible) y aplicaciones foliares de micronutrientes, al menos 1 vez por mes, para mitigar los daños que esta enfermedad produce.

Los laboratorios agrícolas ofrecen servicios como: análisis de agua, análisis de solución nutritiva, análisis de solución madre, análisis de suelo, análisis de extracto de pasta saturada, análisis de raíz para determinar reservas, y muchos más.

En México existen muchas opciones de laboratorios agrícolas privados como institucionales pertenecientes a universidades o centros de investigación.

En la mayoría de ellos, cuando no están cerca de la producción agrícola las muestras se pueden enviar a través de paquetería para su análisis. Antes de realizar cualquier análisis agrícola es recomendable hablar con el laboratorio para que se indique el método de muestreo y los requerimientos especiales para el envío de la muestra.

En la química agrícola se usan diversas unidades de medición, como son partes por millón (ppm), miliequivalntes (meq), porcentaje peso/peso, porcentaje peso/volumen y muchas otras más, por lo que es necesario solicitar que los valores se expresen un unidades que sepamos analizar.

Estos análisis tienen la finalidad de brindar información sobre el contenido mineral y orgánico del agua de riego. Los parámetros en este análisis son indicadores para conocer lo que se denomina calidad del agua. Esta información permite tomar decisiones en la dosificación de fertilizantes, uso de acondicionadores de agua (ácidos), entre otros, alguicidas, etc.

En algunos laboratorios agrícolas este análisis se divide en dos, el de contenido de minerales que determina exclusivamente minerales y otro de microrganismos para determinar la microbiota del agua.

Para tomar un análisis de agua es necesario sumergir un recipiente hasta la parte media del cuerpo de agua. Es importante no tomar la muestra de la parte superior del cuerpo de agua, ni de la parte inferior por que la muestra puede no ser representativa. Es importante confirmar con el laboratorio la metodología de muestreo.

El análisis de solución nutritiva permite conocer el contenido de nutrientes/fertilizantes disponibles para ser absorbidos por las raíces. Es muy utilizado en la hidroponía y el fertirriego para tomar decisiones en la dosificación de fertilizantes.

Las muestras para un análisis de solución nutritiva suelen tomarse en gotero, pues de esta manera conocemos los nutrientes que están saliendo a través del sistema de riego.

El análisis de solución madre permite conocer el contenido de nutrientes/fertilizantes en el tanque con la concentración de fertilizantes. Permite identificar los nutrientes en el tanque concentrado para calcular la dosificación a diluir en el agua de riego para obtener la solución nutritiva que cae en gotero. Es muy utilizado en la hidroponía y el fertirriego para tomar decisiones en la dosificación de fertilizantes.

La muestra para realizar el análisis de solución madre suele tomarse de los tanques de concentración para determinar que el contenido nutrimental sea el buscado.

El análisis de suelo permite conocer el estado del suelo, brinda valores importantes como densidad real, densidad aparente, capacidad de campo, tipo de suelo, contenido por granulometría, contenido de caliza, contenido de materia orgánica.

No es bueno para determinar nutrientes disponibles para que las plantas las absorban por el tipo de metodología utilizado en la determinación. Para calcular la cantidad de nutrientes disponibles para la planta se recomienda el extracto de pasta saturado.

La muestra para un análisis de suelo debe ser representativa de la parcela a evaluar, se recomienda una muestra compuestas de al menos 25 submuestras por hectárea.

Este análisis proviene de la solución formada entre suelo y agua, es decir se analiza la parte soluble del suelo, también denominada solución del suelo. Este análisis permite conocer la cantidad de nutrientes disueltos en el agua del suelo y por lo tanto disponibles para ser absorbidos con las plantas.

La muestra corresponde al suelo que debe ser representativa de la parcela a analizar, se recomienda una muestra compuesta de almenos 25 submuestras por hectarea.

Permite conocer la concentración de nutrientes y elementos en los fertilizantes, pude realizarse en fertilizantes líquidos o sólidos, en fertilizantes orgánicos y fertilizantes minerales. El valor se puede expresar en porcentaje peso/peso, porcentaje peso/volumen, gramos por litro, gramos por kilogramo, etc.

La muestra de un análisis de fertilizantes es el fertilizante en a analizar completamente sellado.

El análisis de arginina en raíces permite conocer las reservas de nitrógeno de los cultivos con un periodo de dormancia, como; vid, durazno, nogal, entre otros. Estas reservas son importantes porque son utilizadas durante la brotación del próximo ciclo.

El análisis de almidón en raíces o ramas permite conocer las reservas de carbohidratos en arboles con periodo de dormancia. Estas reservas son importantes por que son utilizadas durante la brotación del próximo ciclo.

El análisis de metales pesado permite conocer si una muestra liquida o solida contiene algún metal pesado y que cantidad. Incluye las referencias permitidas según el tipo de metal.

Este análisis muestra los microorganismos que están habitando la muestra analizada. Es útil para evaluar la colonización de microorganismos benéficos en suelos y sustratos. Este tipo de análisis puede determinar microorganismos benéficos o patógenos.

Estos análisis permiten determinar si existen moléculas de determinada clase en la planta. Es muy importante para asegurarse que las moléculas utilizadas en protección de cultivos no revesen el límite máximo de residualidad establecido.

Este tipo de análisis es muy utilizado para determinar el contenido de azúcares en fruta. Este análisis contiene información como el contenido de solidos solubles totales expresado como °brix, y el contenido de diferentes azúcares como fructuosa, glucosa, sacarosa, etc.

El análisis foliar permite conocer el estado nutricional de la planta al proporcionar el contenido y concentración de los diferentes nutrientes necesarios para el correcto desarrollo de la planta.

Para conocer el estado de la planta se tienen referencias de concentración foliar bibliográficas o mejor aún se realiza un historial periódico con una muestra representativa de plantas.

El análisis de fitopatogenos determina que tipo de bacteria, hongo, virus, micoplasma o microorganismo esta provocando un daño ya identificado en el cultivo.

El análisis de aminoácidos libres determina la cantidad de aminoácidos libres presentes en una muestra. También puede determinar que aminoácidos y en que cantidad están presentes.

Este análisis también incluye el contenido de aminoácidos no libres, que nunca es menor al de aminoácidos libres.

La mayoría de laboratorios solo ofrecen el conteo de los 20 aminoácidos esenciales y es muy difícil y caro encontrar laboratorios que ofrezcan la determinación de un amplio aminograma de aminoácidos vegetales.

La alcalinidad del agua es una de las características que determina su calidad cuando se utilizan para riego de cultivos agrícolas.

Para medir la alcalinidad del agua de riego se utiliza la escala de pH, agua con pH superior a 7.0 se considera alcalina y cuando el pH es menor a 7.0 se considera un agua acida. Para conocer la alcalinidad de agua es necesario colectar una muestra representativa del agua de riego y enviar al laboratorio a realizar un análisis de agua de riego.

| pH del agua de riego | Características del agua | Recomendada para uso en agricultura |

| Agua de 1.0 – 3.0 en escala de pH | Agua extremadamente ácida. | No apta |

| Agua de 3.1 – 4.5 | Agua ácida | Apta con precaución |

| Agua de 4.6 – 6.9 | Agua ligeramente ácida | Apta |

| Agua de 7.0 – 7.5 | Agua neutra | Apta |

| Agua de 7.6 – 8.0 | Agua ligeramente alcalina | Apta con precaución |

| Agua de 8.1 – 11.0 | Agua alcalina | Apta con precaución |

| Agua de 11.1 – 14.0 | Agua extremadamente alcalina | No apta |

La mayor o menor alcalinidad del agua esta determinada por el contenido de minerales en el agua, estos minerales modifican las propiedades químicas del agua ya que incrementan su pH. Los minerales que incrementan el pH del agua de mayor importancia son el bicarbonato de calcio y el bicarbonato de magnesio ya que se encuentran naturalmente el agua. En medida que exista mayor cantidad de estas sales en el agua de riego, el pH será más alto, por lo tanto, será un agua alcalina.

Otra escala que no sirve para determinar qué tan alcalina puede ser el agua es la escala de dureza. Esta escala determina que tanto contenido de bicarbonato de calcio y bicarbonato de magnesio esta disuelto en el agua.

Un agua dura tendrá un pH alcalino en la mayoría de los casos, por lo que es fácil establecer una relación simple entre dureza y alcalinidad del agua.

Los fertilizantes utilizados para aportar nutrientes a las plantas pueden ser de reacción ácida o alcalina, para seleccionar los diferentes tipos de fertilizantes se debe de considerar el tipo de agua. De forma simple si se tiene agua alcalina se deben elegir fertilizantes de reacción ácida y si las aguas son acidas se eligen los fertilizantes de reacción alcalina.

Para determinar que tan alcalina es un agua se cuenta con un instrumento llamado potenciómetro o pHmetro. Esta herramienta puede determinar mediante un diodo el potencial hidrogeno del agua, o lo que es lo mismo el pH del agua.

Aguas con pH superiores a 7.5 de pH se denominan aguas alcalinas, y es recomendable acondicionar el pH con el uso de ácidos agrícolas.

En la producción agrícola este parámetro debe ser evaluado constantemente pues un agua alcalina con un pH superior a 7.0 puede limitar la disponibilidad de algunos nutrientes para la planta. Esto significa que a pesar de que el nutriente exista en el suelo o sustrato las plantas no pueden absorberlo por qué el pH alcalino lo impide.

Algunos de los principales nutrientes afectados por una elevada alcalinidad del agua son el hierro, el fósforo, el zinc y el magnesio. La deficiencia de estos nutrientes se observa en la planta como una clorosis o amarillamiento de las hojas más jóvenes.

Si un agua es alcalina, quiere decir que tiene un pH superior a 7.5, si buscamos un pH al que la planta asimile bien todos los nutrientes, de forma general podemos decir que ese pH va de 4.5 a 6.5.

Existen diferentes ácidos que podemos usar en la producción agrícola para poder adecuar el pH de nuestra agua. Para disminuir la alcalinidad del agua podemos añadir ácido nítrico, ácido fosfórico, ácido cítrico.

Cuando se añade un ácido a aguas alcalinas se destruyen o neutralizan los bicarbonatos, estos reaccionan con el ácido y dan origen a otras sustancias que se evaporan del agua, con esto logramos disminuir el pH y adecuarlo al pH ideal para nuestro cultivo.

Para calcular la cantidad exacta de ácido a agregar para alcanzar cierto pH es necesario consultar a un experto ingeniero agrónomo.

De manera práctica podemos realizar el siguiente proceso:

1. llenar una cubeta de 20 litros de agua, medir el pH con ayuda de un pHmetro o potenciómetro el pH del agua.

2. Agregar 1 ml de ácido a los 20 litros de agua, mezclar durante 5 minutos al agua y medir nuevamente el pH.

3. Repetir esta acción hasta obtener el pH deseado. Cuando se alcanzo el pH deseado en la cubeta de 20 litros vamos a dividir el total de ml de ácido usado entre 20. Para conocer la cantidad total de ácido a utilizar por tantos litros de agua únicamente multiplicaremos el resultado anterior por la cantidad de agua a la que le buscamos bajar el pH o alcalinidad.

¿En qué laboratorio puedo realizar análisis de agua de riego?

Puedes ponerte en contacto con nosotros para cotizar y realizar análisis de agua o revisar en los siguientes laboratorios. En en el siguiente link encontrarás una lista de laboratorios donde puedes realizar diversos análisis.

México registra una superficie sembrada mayor a 48 mil hectáreas de cebolla. La cebolla mexicana es un producto de exportación. Estados Unidos de América es el país al que se exporta la mayor cantidad de cebolla producida en México.

El 93% de la cebolla se produce con riego, y solo el 7% restante se produce en condiciones de temporal. Este cultivo se produce a campo abierto, el rendimiento promedio por hectárea a nivel nacional es de 31 toneladas. Chihuahua es el estado con el mayor rendimiento estatal con 54 toneladas por hectárea, le siguen Zacatecas y Tamaulipas con 38 y 35 toneladas por hectárea respectivamente.

Entre las variedades de cebolla cultiva en México se encuentra la cebolla blanca, cebolla morada, cebolla amarilla, cebolla cambray, cebolla de rabo, cebollín y cebollín chino. La cebolla blanca representa más del 90% de la superficie sembrada de cebolla en México.

La producción de cebolla en México se distribuye durante todo el año, no tiene una estacionalidad marcada. Esto permite a México ofertar este producto agrícola durante todo el año.

El precio medio rural (PMR) por tonelada va desde los 2,640 a los 14,395 pesos mexicanos, con un promedio nacional de 7,998 pesos mexicanos. Estos son precios medios rurales publicados por el servicio de información agroalimentaria y pesquera del gobierno de México en el año 2019.

El estado con mayor superficie sembrada de cebolla es Guanajuato, le sigue Chihuahua y Baja California. Juntos estos tres estados representan el 41% de todas las hectáreas de cebolla registradas en México durante el año 2019.

El estado con mayor superficie sembrada de cebolla es Guanajuato, le sigue Chihuahua y Baja California. Juntos estos tres estados representan el 41% de todas las hectáreas de cebolla registradas en México durante el año 2019.

Chihuahua destaca por que además de ser el segundo estado con mayor superficie de cebolla, es el estado que mayor rendimiento promedio registra, con 54 toneladas por hectáreas, muy por encima del resto de estados productores.

El estado de Guanajuato tiene una superficie sembrada de 7,799 hectáreas de cebolla, esto representa el 16% del total de la superficie sembrada a nivel nacional.

Guanajuato genera un volumen de 197,126 toneladas de cebolla con un valor de $1,170,117,000 pesos mexicanos.

El municipio de Guanajuato con mayor superficie sembrada es Juventino Rosas con 2,750 hectáreas, le sigue el municipio de Romita con 553 y Purísima del Rincón con 530 hectáreas.

El estado de Chihuahua tiene una superficie sembrada de 6,026 hectáreas de cebolla, esto representa el 13% del total de la superficie sembrada a nivel nacional.

Chihuahua genera un volumen de 330,371 toneladas de cebolla, con un valor de 2,880,500,000 pesos mexicanos.

En Chihuahua municipio por mayor superficie sembrada es Delicias con 1,154 hectáreas, seguido por el municipio de Janos con 715 hectáreas y Jiménez con 660 hectáreas.

El estado de Guanajuato tiene una superficie sembrada de 5,868 hectáreas de cebolla. Esto representa el 12% del total de la superficie sembrada a nivel nacional.

Baja California genera un volumen de 99,913 toneladas de cebolla, con un valor de 1,438,309,000 pesos mexicanos.

El municipio de Mexicali tiene más del 90% de la superficie de cebolla sembrada en Baja California. Los otros municipios son Ensenada con 617 hectáreas y Playa Rosarito con 15 hectáreas.

Fuente

Sistema de información agrícola y pesquero (SIAP 2019)

En la foto se muestran frutos de pitahayas

La pitaya (Stenocereus queretaroensis) y la pitahaya (Hylocereus undatus) son plantas pertenecientes a la familia cactácea, otro cactus muy conocido es el nopal. Estos cactus producen frutos carnosos, muy dulces y coloridos. Las flores son coloridas y suelen abrir por las noches. Los murciélagos realizan la polinización en la mayoría del cactus.

Aunque la fonética del nombre sea similar, son dos frutos completamente diferentes. La pitahaya también es conocida como fruta dragón (fruit dragon en inglés), es conocida mundialmente como una fruta exótica. Mientras que las pitayas son frutos muy coloridos y dulces que se consumen más bien de forma regional en algunas zonas de México donde se cosechan de forma silvestre.

Ambos cultivos están adaptados a tolerar ambientes con poca agua. Actualmente no existen muchos cultivos comerciales de pitaya mientras que si lo existen para las pitahayas. Las pitayas son colectadas de plantas salvajes. Su producción se concentra en una época del año y luego se reduce considerablemente.

En México se registra una superficie sembrada de pitaya de 1,700 hectáreas, mientras que el cultivo de pitahaya tiene una superficie sembrada de 1,600 de pitahayas.

En la foto se observa un fruto de pitaya

Oaxaca es el estado que mayor superficie sembrada de pitaya registra en el SIAP, cuenta con 1,095 ha, le sigue Jalisco con 288 y Puebla con 177. El precio de una tonelada de pitaya oscilo entre 5,000 y 17,500 pesos. Se estima una producción de más de mil toneladas por año. Se estima un rendimiento promedio de 4 toneladas. Estos datos corresponden a los reportados al SIAP durante 2018.

Quintana Roo es el estado que mayor superficie sembrada de pitahaya registra, posee 1,099 hectáreas, seguido por Yucatán con 339 y Puebla con 117. El precio por tonelada de pitahaya va de los 8,000 a los 20,000 pesos. La producción promedio en un año de pitahaya es de 6.0 toneladas. Los datos corresponden a los reportados por SIAP en 2018.